Il y a un groupe sur Facebook dont je fais partie, plein de parodies de Tintin. Beaucoup de leurs blagues suivent ce format :

En fait, j’ai « la réf », parce que ce n’était vraiment pas si difficile à trouver. Mais je suis arrivé avec 18 ans de retard de trop pour l’avoir vu à son époque. Cependant, il me semble que sur ce blog, il y a ce problème à l’envers — l’auteur a une tête pleine de références possiblement inconnues aux lecteurs. Il me faut régler ça, au moins un peu. Alors, je vous offre mes excuses si vous connaissez déjà certaines — je ne sais pas ce que vous ne connaissez pas.

Le son du succès — Je dis souvent après avoir réussi quelque chose que j’entends le son du succès. En général, ça veut dire la musique de la victoire après une bataille dans la série de jeux vidéo Final Fantasy. Surtout le quatrième volet :

Parfois c’est-à-dire plutôt la musique du trésor d’Ocarina of Time. Mais ça fait 32 ans où j’ai cette musique dans la tête.

La plus grande histoire d’amour de tous les temps — Désolé mais ce n’est pas Josepha et Cruchot. C’est Cecil et Rosa, les protagonistes de Final Fantasy IV. J’ai joué ce jeu de zéro jusqu’à la fin plus que n’importe quel autre jeu, car je les adore plus que n’importe qui. Ce clip, produit pour son 20e anniversaire, est tout dont je rêve (mais aucune version du jeu le ressemble) :

La vieille chouette sage — Je mentionne parfois Maurice, le poisson rouge qui a poussé le bouchon trop loin. Pourtant, je l’ai adopté. La véritable référence de ce genre est la chouette dans cette pub des années 80. Personne ne sait combien de fois il faut lécher une sucette « Tootsie Pop » afin d’atteindre le bonbon au centre, car tout le monde la mord trop vite.

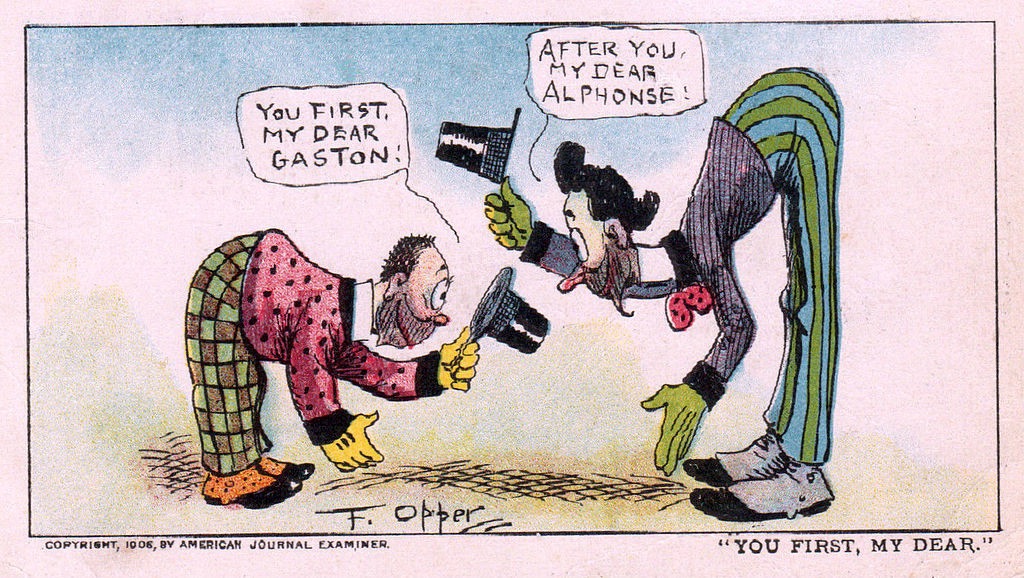

Alphonse et Gaston — Deux Français inconnus en France. Ils viennent d’une BD publié dans les journaux américains au début du XXe siècle. Le gag le mieux connu est que les deux se disent « Après toi » encore et encore et ne finissent jamais rien.

Voici un indice — Je mentionne souvent La Guerre des robots, film de 1986. J’ai enfin trouvé un enregistrement en français pour vous montrer la réf. Les voix sont décevantes pour moi, et la traduction n’est pas super. Le méchant Megatron, trahi par son commandant en second, Starscream, devient le plus puissant robot Galvatron. Ici, il revient pour sa vengeance. En version anglaise, Starscream lui demande « C’est toi, Megatron ? » et Galvatron répond « Here’s a hint » (Voici un indice), puis Starscream le prend cher. En français, Galvatron dit plutôt « Oui mais plus fort qu’avant ».

Here’s Johnny ! — Un ami m’a parlé de regarder le film « Shining » de Stanley Kubrick. Je lui ai demandé s’il avait compris la référence derrière la réplique « Here’s Johnny! ». Il s’est avéré que cette réplique n’existe pas en VF. Alors : Michel Drucker se traduit en anglais par Johnny Carson. Johnny Carson a été l’animateur de l’émission « The Tonight Show » pendant des décennies. Il était remplacé par Jay Leno, puis Jimmy Fallon. De toute façon, Johnny Carson était toujours présenté comme ça :

Rue Sesame — « Sesame Street » aux États-Unis est l’ancêtre direct de l’Île aux Enfants. Mais l’émission est peu connue en France. Alors, bien que tous les Muppets (oui, dessinés par Jim Henson lui-même) soient des réfs importantes, les plus importants pour mes buts sont « Cookie Monster » (le Monstre aux cookies), « Count von Count » (littéralement, Comte von Compte) et « Oscar the Grouch » (Oscar le grincheux). Voici Cookie Monster en train de faire ses bêtises :

Pour sa part, le Comte est connu pour compter des choses une à la fois, en riant « Ah ah ah ! ».

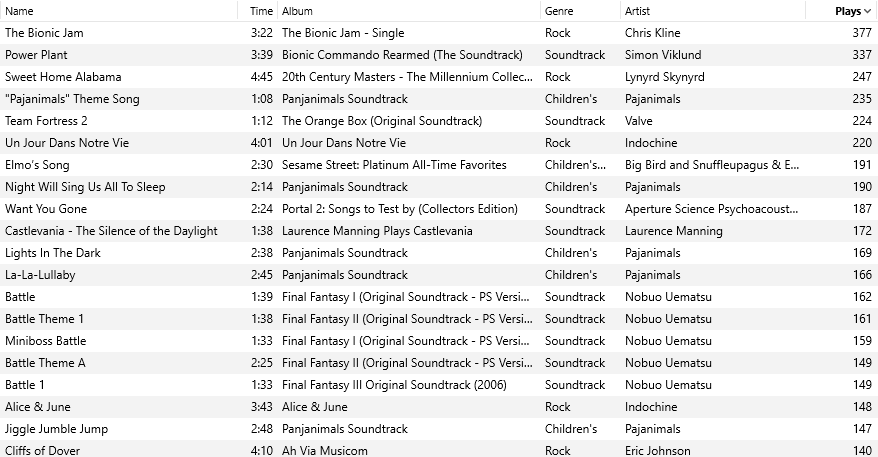

Cette émission existe depuis les années 60 et reste toujours populaire, avec plusieurs milliers d’épisodes. La Fille l’a tant aimée en tant que bébé que beaucoup de ses chansons restent parmi le top 20 de ma bibliothèque iTunes, même 8 ans après la fin de son intérêt. Celles qui les dépassent font partie de mes playlists pour faire du vélo ! (J’ai perdu mes données avant 2011, et j’écoute Rush en dehors d’iTunes, alors cette liste est un peu trompeuse. Mais pas trop.) Comme toujours, ne me croyez pas sur parole — les « Pajanimals » sont une dérivée de Sesame Street par les mêmes producteurs :

Ceci est « The Bionic Jam » — on en parlera une autre fois.

Savoir est la moitié de la bataille — À la fin de chaque épisode de GI Joe, il y avait des messages d’intérêt public — n’acceptez rien des inconnus, souvenez-vous du numéro téléphonique de vos parents, etc. Chacun s’est terminé par le slogan « And knowing is half the battle », savoir est la moitié de la bataille. C’est le « My tailor is rich » de ma génération — tous les quarantenaires le reconnaîtront.

Il me semble que ce serait un super « tag » — quelles sont les références qui vous sont importantes ?